Hoy es sábado. Andoni juega a las 15.45, hay que hacer tiempo antes de llevarles al Sadar y luego ver el partido con el abu.

Y entre idas y venidas, aprovecho un rato para parar, pensar y escribir.

Me encanta hacerlo. Me ordena. Me aclara. Me recuerda.

Algunos dirán lo que quieran… pero si lo leen, ahí se quedan. Algo les tocará.

Esta mañana he estado con el abu.

Mi padre.

Pero para hijos y nietos, simplemente “el abu”.

Y lo que estoy viviendo estos días con él me ha removido por dentro.

Porque el abu está ingresado en un hospital que toda la vida tuvo fama de que, si entrabas ahí, era porque las opciones eran pocas. Un sitio duro.

Un lugar donde, cuando lo mencionas, la gente te dice ese “buff” inevitable.

Pero todo cambia.

Han hecho una planta nueva.

Y aunque lo que vivimos sigue siendo difícil —muy difícil— también hay esperanza, opciones, intentos… aunque sean opciones duras y el cuerpo ya no responda como antes.

El abu tiene 81 años.

¿Es mucho? ¿Es poco?

Depende de quién lo mire.

Pero la verdad es que esto es una lotería.

Que el destino no se puede adivinar.

Que nadie tiene una varita.

Y que cada uno lleva su camino, con su salud, sus historias y sus tropiezos.

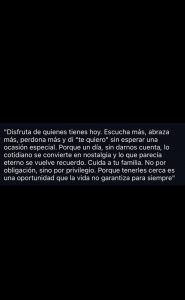

Por eso nunca me canso de repetirlo: aprovechemos lo que tenemos hoy, lo que sí está, lo que sí podemos tocar, lo que sí podemos acompañar.

Cada día que puedo, voy con él.

Siento. Acompaño. Escucho.

Y no es fácil.

Porque la rehabilitación no va bien.

Porque el cuerpo ya no da para más.

Y porque aceptar alternativas duele.

No por el final… sino por el camino.

Y, aun así, cada vez que voy, observo.

Siempre observo.

Aprendo. Me fijo. Me quedo con lo bueno.

Y lo que veo estos días me ha dejado sin palabras.

Habitación a habitación, los trabajadores que cuidan —enfermeros y enfermeras, auxiliares, profesionales que no sé ni cómo definir— entran sonriendo, con una naturalidad que parece imposible.

Cambian, limpian, mueven, levantan, consuelan, escuchan.

Y lo hacen siempre igual. Con buena cara. Con paciencia infinita.

Tienen turnos de mañana, tarde, noche.

Trabajan en festivos, en horarios imposibles, con personas que no pueden moverse, que no controlan, que sufren.

Y aun así, sonríen.

Son un ejemplo silencioso.

Héroes sin pose.

Gente que sostiene la vida ajena mientras la suya sigue, con sus problemas, sus historias, sus días buenos y sus días malos.

Y ayer, al ver esa escena —esa mano que entra por la puerta con una sonrisa para darle la vuelta a un día que pesa— saqué la foto.

Se me encendió la bombilla.

No podía no escribir esto.

Porque esto también es vida.

Y hay que dejarlo por escrito.

Un final que es un principio

Dentro de un rato volveré.

Luego veré el partido con el abu.

Y seguro que sonreirá cuando entremos, como siempre.

Porque incluso en los momentos duros, la vida sigue dejando espacio para la luz.

Y yo me quedo con esa enseñanza:

Hay gente que pasa por la vida sin dejar huella.

Y hay gente que la sostiene.

Que hace que la vida de otros, dentro de lo posible, sea mejor.

Que convierte un momento duro en un momento humano.

Que no saldrá en periódicos, pero debería.

A ellos: gracias.

De verdad.

Gracias.

Y al abu…

que seguimos contigo.

Cada día.

Con lo que venga.

Con lo que toque.

Con todo el amor del mundo.

Porque esto, aunque duela, también es vivir.

Y vivir, cuando se hace acompañado, pesa menos.